国内外で山林火災が連日発生しているなか、人々の防災意識も日増しに高まっているようだ。

今回は、建物の構造をめぐる防災措置について取り上げてみたい。

不動産を探していると「防火地域」「準防火地域」という言葉に出合う。

これらは都市計画法で「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」と定義されている。

建物が密集し、火災の延焼が起こりやすい市街地にあって、特に注意を喚起して防火対策を施すべきと指定された地域だ。

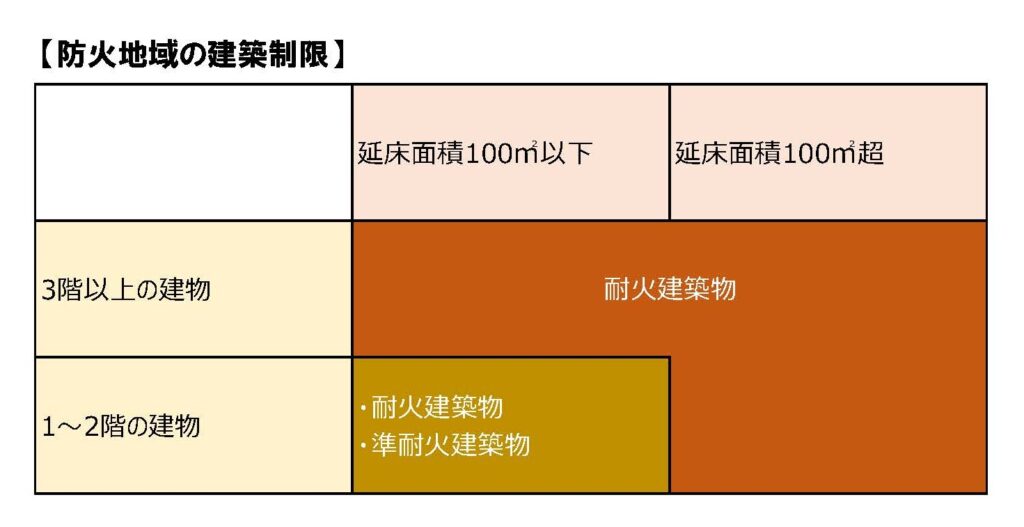

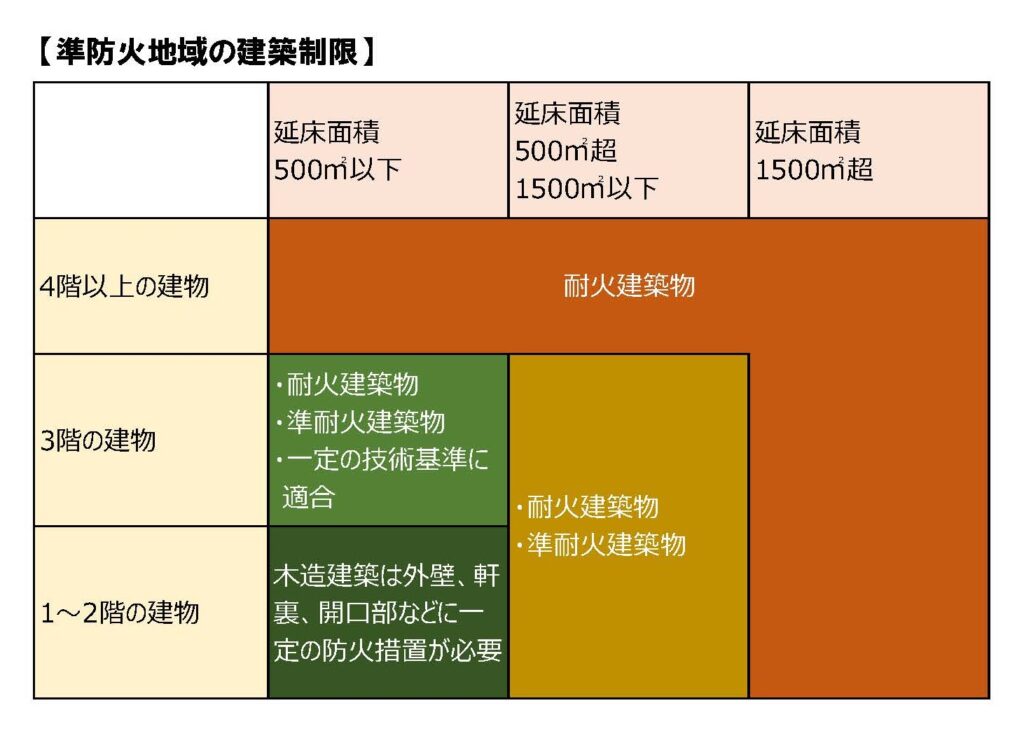

両地域とも厳しい建築制限が設けられており、防火地域ではより厳しい基準が定められている。それぞれ規模別の建築制限は以下のとおりだ。

この表のとおり、防火地域では、比較的小規模の建物でも耐火建築物が求められる。

また、準防火地域では、耐火建築物、準耐火建築物の要請は防火地域よりも低くなるものの、それでも延焼の原因となりやすい部分については一定の防火措置が求められる。

ここで出てきた「耐火建築物」「準耐火建築物」とは、どういう建物をいうのだろう。内容は以下のとおりだ。

●耐火建築物

主要構造部(屋根、柱、梁、壁、床、階段など)が火災の拡大を防ぐ強度をもった建築物をいう。その強度の目安は、通常の火災が収束するまでの間、倒壊や延焼を防止する程度をいう。また、鎮火後も再利用できるレベルの性能も求められる。構造は鉄筋コンクリート造、鉄骨造などが主流だが、近年では木造のものも登場している。

●準耐火建築物

主要構造部に火災への耐性がもった建築物をいう。その強度の目安は、通常の火災が収束するまでの間、延焼を抑制する程度とされ、具体的には通常の火災発生後、約45分間は構造耐力に支障のある変形や溶融の防止が要求される。

また、防火地域や準防火地域よりも制限の緩い地域で、法22条区域と呼ばれるエリアもある。都市部の密集地ほどではないが、構造に火災への備えが求められる地域で、重要な木造建造物や伝統的建築群がある地区にも設定される。

ここでは、建物の屋根を不燃材料で葺き、外壁を準耐火構造にしなくてはならない。

最も規制の緩い法22条区域であっても、屋根と壁は特別視されている。

昨今の山林火災では、屋根への飛び火、屋根瓦の隙間から入った火の延焼が指摘されている。

耐火性能のある建物は費用が高くつくため、見積りで及び腰になりがちだが、最低でも屋根と壁、さらにできるだけ開口部にも防火レベルの高い設備を取り入れておきたい。